SALISBURGO Schoenberg/Mahler One Morning Turns into an Eternity direttore Esa-Pekka Salonen regia Peter Sellars teatro Felsenreitschule ***** Handel Giulio Cesare direttrice Emmanuelle Haïm regia Dmitri Tcherniakov teatro Haus für Mozart ***

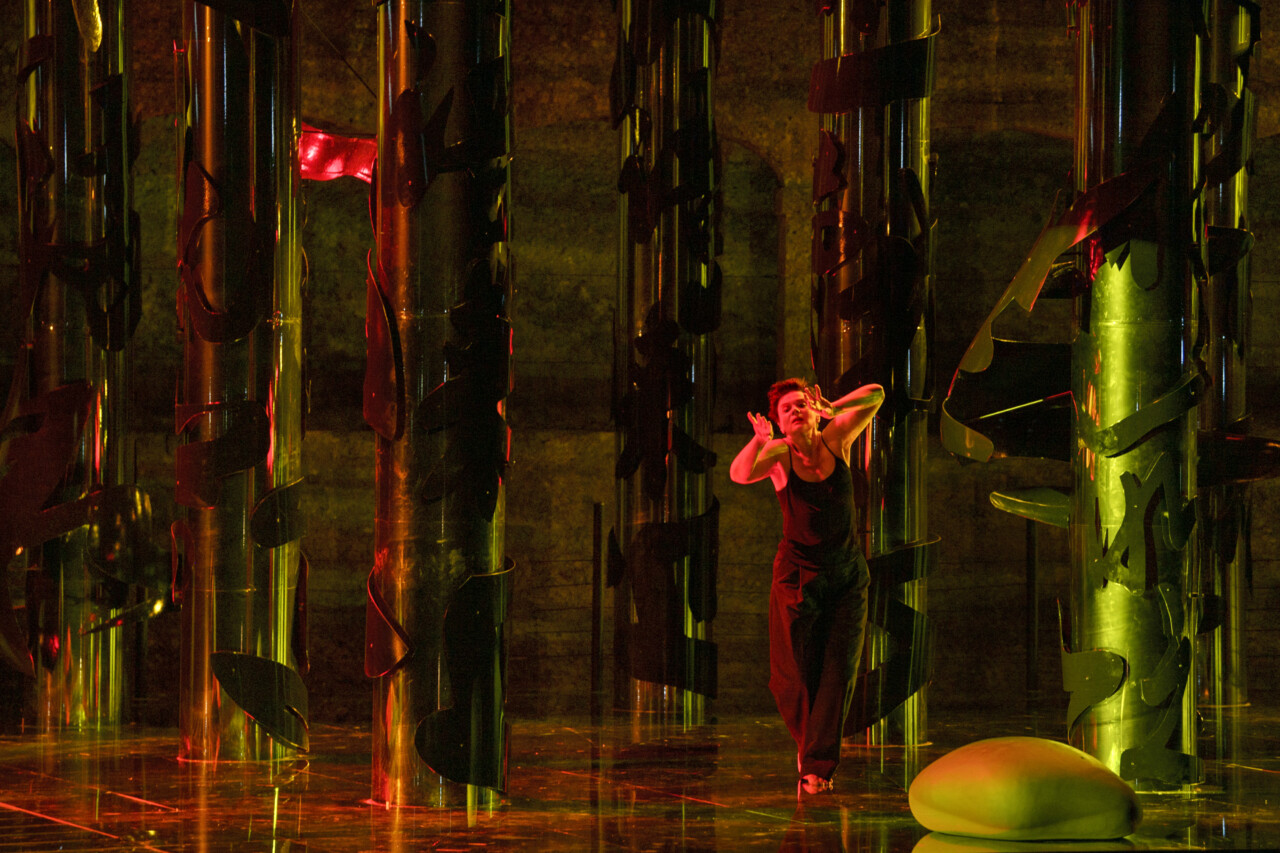

A Salisburgo vince la proposta di Peter Sellars ed Esa-Pekka Salonen. One Morning Turns into an Eternity mette insieme Erwartung di Schoenberg e Der Abschied (ultima parte di Das Lied von de Erde) di Mahler, “cuciti” dai Cinque pezzi per orchestra op. 10 di Webern. La nuova drammaturgia si basa sulla successione senza soluzione di continuità di un’“Attesa” nevrotica e paraonica, quella descritta dal monodramma schoenberghiano (“La realtà”, dice Sellars), a cui segue l’“Addio”, il tentativo di approdare a una riconciliazione con se stessi (una “Visione” per Sellars). Nella prima parte – a differenza che in Schoenberg – la donna attende il corpo dell’uomo amato, un prigioniero politico che, nelle parole del regista, è stato fatto fuori da un regime dittatoriale e oppressivo in quanto “terrorista”. Ma questa ri-narrazione distopica non genera sul palcoscenico nessuna “attualizzazione”: il grande spazio della Felsenreithschule è vuoto (foto p. 73 a destra), c’è solo, sulla destra, una foresta (come previsto nell’originale di Marie Pappenheim), con alberi di plexiglass che si illuminano sulle suggestioni coloristiche del libretto. Le luci di James F. Ingalls proiettano sui muri della antica Cavallerizza spotlight in cui si staglia la silhouette della Frau espressionista. In realtà il cadavere dell’uomo è già lì, lo portano due sgherri chiuso in sacco. L’attesa del corpo diventa in scena urlo disperato sul suo ritrovamento. In questa essenzialità, che va alla radice del rapporto suono-corpo-spazio, c’è forse la grande lezione dell’ultimo Peter Brook. Che prende quota grazie alla vocalità fendente, di astrale nitidezza ma dagli involi allucinati, di Ausrine Stundyte in Schoenberg e a quella diafana ma ben proiettata di Fleur Baron in Mahler. Così come Esa-Pekka Salonen accende i Wiener in una scheletrica, acuminata, scrittura orchestrale per poi, attraverso la “dispersione” weberniana, traduce in flessibile, rubata, trasparenza quella di Mahler.

Al contrario il Giulio Cesare messo in scena alla Haus für Mozart da Dmitri Tcherniakov percorre strade oggi più consuete: Handel rivive in un bunker squarciato dal rombo delle esplosioni sovrastanti (foto p. 73 a sinistra). Le note arrivano dopo una simulata procedura di evacuazione a sirene spiegate che procura un clima opprimente, claustrofobico, e che torna sul finale inibendolo. Non c’è leggerezza, ironia, gioco metaforico come suggerito da musica e libretto: alla sua prima opera barocca Tcherniakov cade su un’ambientazione che non “giustifica” gli affetti, ma li imbriglia dentro una gabbia concettuale estranea. Qui Cesare, Cleopatra, Tolomeo, Sesto, Cornelia & C sono disperati, violenti, disumani, provati dalla loro condizione di reclusi: ma la drammaturgia d’autore va in un’altra direzione. Per fortuna a riportarli in vita c’è la direzione mirabile per fantasia, accenti, varietà espressiva di Emmanuelle Haïm, alla testa del Concert d’Astrée: pur senza indulgere in accessi ritmici, restituisce tutta la vivacità e la prorompente e teatralissima bellezza della scrittura strumentale, con le voci prestanti di Christophe Dumaux, Cesare più pungente che nobile, di Yuriy Mynenko, insinuante e perverso Tolomeo, di Olga Kulchynska, Cleopatra di corda angelicata più che intrigante e sensuale, e quelle imperfette di Lucile Richardot, Cornelia talvolta grottesca, Federico Fioirio, ginnico, pigolante Sesto, e Andrey Zhilikhovsky, ruvido Achilla (fine seconda puntata; continua. Nella prima puntata abbiamo pubblicato la recensione dei “Maestri Cantori” da Bayreuth)

Al contrario il Giulio Cesare messo in scena alla Haus für Mozart da Dmitri Tcherniakov percorre strade oggi più consuete: Handel rivive in un bunker squarciato dal rombo delle esplosioni sovrastanti (foto p. 73 a sinistra). Le note arrivano dopo una simulata procedura di evacuazione a sirene spiegate che procura un clima opprimente, claustrofobico, e che torna sul finale inibendolo. Non c’è leggerezza, ironia, gioco metaforico come suggerito da musica e libretto: alla sua prima opera barocca Tcherniakov cade su un’ambientazione che non “giustifica” gli affetti, ma li imbriglia dentro una gabbia concettuale estranea. Qui Cesare, Cleopatra, Tolomeo, Sesto, Cornelia & C sono disperati, violenti, disumani, provati dalla loro condizione di reclusi: ma la drammaturgia d’autore va in un’altra direzione. Per fortuna a riportarli in vita c’è la direzione mirabile per fantasia, accenti, varietà espressiva di Emmanuelle Haïm, alla testa del Concert d’Astrée: pur senza indulgere in accessi ritmici, restituisce tutta la vivacità e la prorompente e teatralissima bellezza della scrittura strumentale, con le voci prestanti di Christophe Dumaux, Cesare più pungente che nobile, di Yuriy Mynenko, insinuante e perverso Tolomeo, di Olga Kulchynska, Cleopatra di corda angelicata più che intrigante e sensuale, e quelle imperfette di Lucile Richardot, Cornelia talvolta grottesca, Federico Fioirio, ginnico, pigolante Sesto, e Andrey Zhilikhovsky, ruvido Achilla (fine seconda puntata; continua. Nella prima puntata abbiamo pubblicato la recensione dei “Maestri Cantori” da Bayreuth)

Andrea Estero

Su “Classic Voice” di settembre la sezione Dal vivo sarà dedicata al resoconto critico dei più importanti festival estivi italiani ed europei Scoprilo su classicvoice.com/riviste.html