Martedì 10 aprile 1979. Qualcuno si avvicina e gli bisbiglia all’orecchio. Fellini sbianca. Nino, l’anima pura che aveva colorato di musica gli anni migliori del suo cinema, “quell’omino che cercava di uscire da porte che non c’erano”, se n’era andato all’improvviso, per un mal di cuore, come una “farfalla dalla finestra”. Dopo trentatré anni e sedici film, Fellini sentiva di aver perso una parte di sé. Con l’amico dei sogni, era volato via anche un po’ lo spirito dell’infanzia che pur non amava ricordare, salvo riversarla a piene mani nei suoi film ed evocarla nelle musiche “di scena”.

Martedì 10 aprile 1979. Qualcuno si avvicina e gli bisbiglia all’orecchio. Fellini sbianca. Nino, l’anima pura che aveva colorato di musica gli anni migliori del suo cinema, “quell’omino che cercava di uscire da porte che non c’erano”, se n’era andato all’improvviso, per un mal di cuore, come una “farfalla dalla finestra”. Dopo trentatré anni e sedici film, Fellini sentiva di aver perso una parte di sé. Con l’amico dei sogni, era volato via anche un po’ lo spirito dell’infanzia che pur non amava ricordare, salvo riversarla a piene mani nei suoi film ed evocarla nelle musiche “di scena”.

Metodo? Quale metodo?

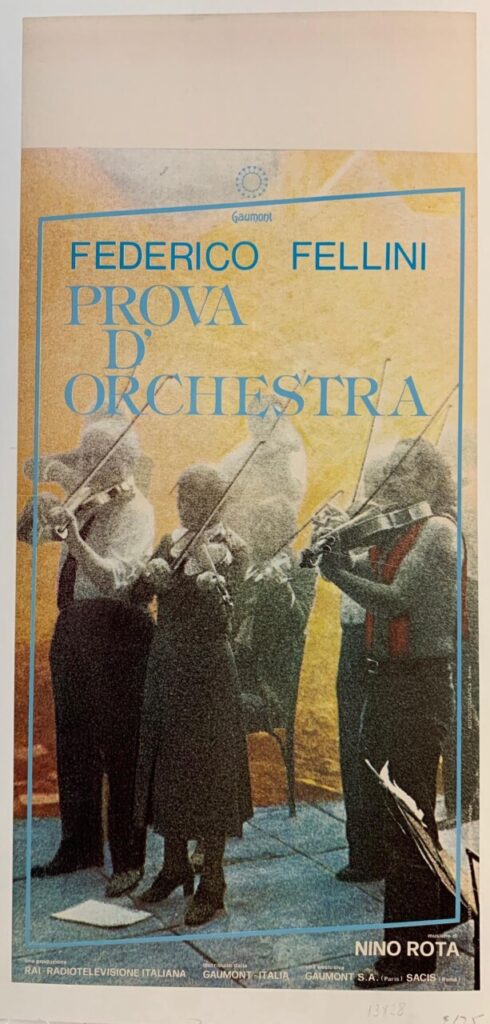

Fellini e Rota si erano incontrati nel 1946 alla Lux Film, due anni dopo avevano lavorato sul set di Senza pietà – Fellini firmava con Lattuada soggetto e sceneggiatura -, nel ’52 avevano iniziato a camminare insieme, e non si sarebbero lasciati mai. Fatta eccezione per Luci del varietà e Un’Agenzia matrimoniale (episodio di Amore in città), Rota non avrebbe mancato un solo film di Fellini: Lo sceicco bianco (1952), I vitelloni (1953), La strada (1954), Il bidone (1955), Le notti di Cabiria (1956), La dolce vita (1959), Le tentazioni del dottor Antonio (episodio da Boccaccio ’70, 1961), Otto e mezzo (1963), Giulietta degli spiriti (1965), Toby Dammit (terzo dei Tre passi nel delirio, 1967), Fellini-Satyricon (1968-69), I clowns (1970), Roma (1971), Amarcord (1973), Il Casanova di Federico Fellini (1976), Prova d’orchestra (1979).

Mai incomprensioni o noia nel loro rapporto senza regole. Mai un velo, se non giochi e schermaglie destinati a evaporare di fronte alla candida arrendevolezza di Rota. Mai un dubbio sulla “necessità” di stare insieme.

“Il collaboratore più prezioso di tutti, posso rispondere senza riflettere, era Nino Rota”, confessava Fellini alla “Stampa”. “Tra noi c’è stata un’intesa piena, totale, fin da Lo sceicco bianco, il primo film” continuava il regista nato a Rimini cento anni fa. “Io mi ero deciso a fare il regista e Nino esisteva già come premessa perché continuassi a farlo. Aveva una immaginazione geometrica, una visione musicale da sfere celesti, per cui non aveva bisogno di vedere le immagini dei miei film. Quando gli chiedevo quali motivi avesse in mente per commentare questa o quella sequenza, avvertivo chiaramente che le immagini non lo riguardavano: il suo era un mondo interno, in cui la realtà aveva scarsa possibilità di accesso”.

Rota replicava e confermava: “Non ho mai capito che cosa succedesse nei film di Federico. Se non quando il film era finito”. Ma, appunto, nemmeno era necessario che vedesse immagini e sequenze, o capisse racconti e “messaggi”. Nel lavoro con Fellini nulla aveva un piano e tutto era possibile: incontri fuori dal set, senza che una sola scena fosse stata girata; metodiche sessioni in cui Rota scorreva le sequenze dei film in moviola aggrappando la sua invenzione a quelle; giornate gomito a gomito in cui Federico parlava, o anche no, e Nino suonava, sempre; scambi di idee ben chiare, ma anche vaghe e indistinte.

Sentiamo di toccare la verità quando Rota racconta il suo aneddoto più bello: “Eravamo stati tutto il giorno a cincischiare al pianoforte, ma non usciva niente. Alla fine, mentre Federico si alza e sta per uscire, suono un motivo. Federico si ferma e dice: questo va bene, ci facciamo tutto il film”. Era il Leitmotiv di Amarcord, quintessenza della nostalgia, con la forza di un Adagietto (quello adorato da Visconti, per il quale Rota compose, con soddisfazione di entrambi), ma nella dimensione di un Fra’ Martino. Mahler, certo, che raccoglieva anche ritagli di musica bassa, senza pentirsi.

Il dialogo tra il cinema di Fellini e la musica di Rota nasconde un mistero. C’era del metodo in quel dialogo? Sì, nel non essere un metodo, piuttosto un magnetismo che sconfinava nel paranormale. C’erano molti, moltissimi volumi di argomento esoterico nella biblioteca di Nino Rota. Che c’entri qualcosa?

Gesù non vuole

Fellini, neanche ora a 100 anni dalla nascita che ricordiamo con questo ritratto, non riesce a scrollarsi di dosso una fama: che non amasse la musica, che nemmeno la “sentisse”. Contribuì lui stesso a crearla, ma occorre smontarla e rimontarla “giusta”. Per questo viene in aiuto un episodio d’infanzia raccontato in La mia Rimini (Cappelli, 1967): una processione, guarda caso, in cui una monaca di San Vincenzo, “quelle col cappellone”, metteva in mano al piccolo Federico una candela con l’ordine di non farla spegnere mai, vento o non vento, “perché Gesù non vuole”. “In mezzo a quello stuolo di sottane, di frati, di preti, di monache (viene in mente qualcosa?), all’improvviso scoppiava un fragore mesto, di note spente e solenni. Era la banda, che mi spaventava. Alla fine mi misi a piangere”.

Fellini, neanche ora a 100 anni dalla nascita che ricordiamo con questo ritratto, non riesce a scrollarsi di dosso una fama: che non amasse la musica, che nemmeno la “sentisse”. Contribuì lui stesso a crearla, ma occorre smontarla e rimontarla “giusta”. Per questo viene in aiuto un episodio d’infanzia raccontato in La mia Rimini (Cappelli, 1967): una processione, guarda caso, in cui una monaca di San Vincenzo, “quelle col cappellone”, metteva in mano al piccolo Federico una candela con l’ordine di non farla spegnere mai, vento o non vento, “perché Gesù non vuole”. “In mezzo a quello stuolo di sottane, di frati, di preti, di monache (viene in mente qualcosa?), all’improvviso scoppiava un fragore mesto, di note spente e solenni. Era la banda, che mi spaventava. Alla fine mi misi a piangere”.

Fellini, emotivo fino al parossismo, era turbato dalla musica, posseduto. “La musica mi risucchia in una dimensione dove lei domina totalmente…”. Non è che non la sentisse: non la voleva sentire. Il suo “ego fragile, molto debole” (parole sue), gliela faceva temere.

Esteticamente, c’è dell’altro. “Tu, caro Nino, quando scrivi musica sei capace di ascoltare la radio e sentire un suonatore ambulante che fa il suo concerto. Io voglio essere come un cane randagio che vaga tra i cartocci e li annusa qua e là senza seguire alcuna regola. E non voglio essere imbalsamato dalla perfezione in nessun modo, è per questo che la musica mi incupisce, perché rappresenta la perfezione”.

Nella sua necessità di Forma, la musica ammoniva Fellini ricordandogli quel che non era, non sapeva e non poteva essere: disciplinato. Con la sua capacità di stanare l’emozione da ogni piega della psiche, irresistibile per chi ha il cuore tenero, la musica lo metteva in soggezione. Accogliendo Rota nel suo cinema prodigiosamente rapsodico, Fellini aggiustava in un colpo i suoi rapporti con la concorrente più pericolosa. Rota lo toglieva dall’imbarazzo facendo per lui il “lavoro sporco”.

Non solo. Forte di una creatività “allo stato di natura”, di una vena melodica quasi insolente, Rota serviva a Fellini una forma di perfezione intonata al suo modello, che Federico definiva “sgangherato”.

Annusando tra i cartocci

Per Lo sceicco bianco, nel ’52, su squilli di tromba e incedere di marcia, Rota insinua un soffio di archi che confonde sensiblérie e gioco, con amore dei contrasti che sarà sempre suo (e di Fellini).

Per Lo sceicco bianco, nel ’52, su squilli di tromba e incedere di marcia, Rota insinua un soffio di archi che confonde sensiblérie e gioco, con amore dei contrasti che sarà sempre suo (e di Fellini).

Ne I vitelloni (1953), la musica da circo lascia il posto a un temino sincopato, un passo d’orchestra strascicato e indolente come le giornate dei piccoli eroi del nulla provinciale, prima di virare al pianoforte con spazzole sul rullante e trombe con sordina (un’altra passione di Rota).

La tromba de La strada (1953) invece non squilla veramente: suona addolorata e malinconica su un tappeto di archi che un po’ si tirano indietro.

In Le notti di Cabiria (1957), risuonano carillon, refrain d’orchestra, incisi, commenti che quasi incespicano fra contraddizioni di forma ed espressione.

Ne La dolce vita (1960) l’orchestra è leggera, alla Trovajoli; sugli ottoni con sordina (ancora) cinguettano ricci di flauti (la voce di Anita?), prima di allontanarsi su tre note ascendenti.

Otto e mezzo (1963): Mastroianni-Fellini si aggira col megafono sul più triste e disadorno dei set, prati spogli, periferia desolata, tubolari Innocenti, e chiama la passerella finale (“tutti giù”) coi suonatori-clown, il vuoto bla-bla, le coppie eleganti, il girotondo della vita che se ne va. Sarebbe un finale incompiuto senza il “tutto musica” di Rota, senza la marcetta (che sostituì quella “dei Gladiatori” di Fucik, un chiodo fisso di Fellini, su cui la scena fu girata) che va in accelerando per poi spegnersi, a sera, nella pista da circo affettata dai faretti, sui passi del bambino in mantellina e berretto bianchi che esce dall’inquadratura col suo ottavino, solo.

I materiali di Nino Rota sono ricchi, molto ricchi, ma ogni colonna sonora per Fellini, e non solo per Fellini, denota un carattere: è double face, scattante e sdolcinata, retorica e appassionata, giocosa e struggente. Rota procede a zig-zag, per blocchi e moduli sempre diversi, surreale e grottesco (Isotta), struggente e pietoso, scherzoso e spossato. Insomma, felliniano nell’intimo: vorace e vagabondo come il “cane che annusa tra i cartocci”.

Quattordici anni resterà Fellini senza Rota, e i musicisti venuti dopo di lui (Luis Bakalov in La città delle donne, Gianfranco Plenizio in E la nave va, Nicola Piovani in Ginger e Fred), non oseranno imitarlo. Saranno però costretti a replicare un po’ quella scrittura sghemba e “laterale” che fa dire a Lorenzo Arruga, del Cappello di paglia di Firenze, opera, ma “cinematografica”: “è l’applicazione in chiave ironica della teoria dell’asincronismo musicale in rapporto all’immagine e alla situazione della vicenda”.

Non solo cinema

“Avevo deciso di fare il regista e Rota esisteva già”, dice Fellini. Declinazione che va girata anche al futuro.

“Avevo deciso di fare il regista e Rota esisteva già”, dice Fellini. Declinazione che va girata anche al futuro.

Rota inizia a comporre per il cinema nel 1933, a ventidue anni (Treno popolare di Raffaello Matarazzo). Fino al 1949 scrive 30 colonne sonore; negli anni Cinquanta, 69; nei gloriosi Sessanta, 23; nel decennio fino alla sua morte, 15. Siamo quasi a 140 ufficiali. I libri arrotondano a “più di 150”. Ma anche quando compone tre-quattro colonne sonore in un anno, Nino Rota non smette di essere il musicista colto, diciamo accademicamente attrezzato, che si era permesso di debuttare a undici anni con un Oratorio. Lavora molto di notte, e anche per questo si addormenta alle riunioni sul set. Nella sua seconda, o prima vita, compone 20 pezzi per e con pianoforte, 16 duetti, 13 pezzi misti da camera, 21 partiture sinfoniche, 14 per solista e orchestra (fra cui un Concerto per pianoforte in Do dedicato ad Arturo Benedetti Michelangeli, che lo ritoccò fino allo sfinimento e non l’eseguì mai), 11 opere e 21 pagine di musica sacra e vocale.

Di questi quasi 120 numeri d’opera, molte autorevoli (?) correnti musicologiche hanno salvato poco o nulla. Il culmine viene toccato nel 1964-65 quando Nino Rota non mostra vergogna di aver scritto quella Pappa al pomodoro che nel Giornalino di Gian Burrasca, sceneggiato tv di Lina Wertmüller (anche al piccolo schermo non disse di no), Rita Pavone cantava per la gioia di qualche infanzia fa.

La (s)fortuna critica era forse stata decisa prima, molto prima, già al Conservatorio di Milano nella classe di Ildebrando Pizzetti, che pure aveva scritto una Cabiria (colonna sonora per il film di Giovanni Pastrone), nel 1913. Quando Nino, undicenne, s’inventa l’operina Il Principe porcaro, da Andersen, Pizzetti disdice l’impegno preso con Ernesta Rota Rinaldi di occuparsi dell’educazione del figlio. Coincidenza?

I tempi sono cambiati. Gli arnesi critici pure. Nino Rota ha il suo posto nella musica alta perché la storia non può permettersi di rinunciare a un musicista col dono di una vena tematica così fluviale e travolgente. E non possiamo rinunciare a lui soprattutto oggi, tempo in cui possiamo capire bene quel che Nino Rota affermava con l’acume di cui il fantasista apparentemente svagato era portatore sano: “Non credo a differenze di ceti e livelli nella musica. Il termine musica ‘leggera’ si riferisce solo alla leggerezza di chi l’ascolta, non di chi l’ha scritta”. Qualcuno l’ha detto meglio?

Carlo Maria Cella

Su “Classic Voice” di carta o nella copia digitale c’è molto di più. Scoprilo tutti i mesi in edicola o su www.classicvoice.com/riviste.html